Du hameau à la commune

Cette page a été élaborée à partir de la publication de Monique Clavreul parue en deux parties dans les bulletins HCLM B65 (Décembre 2019) et B66 (Juin 2020).

Bulletin 65 – 1ère partie Résumé :

La Possonnière était une section de la paroisse de Savennières et ceci depuis le Moyen Age. En 1789, à la création des communes, son statut est conservé et reste ainsi section de Savennières, comme auparavant ; dans cette époque particulièrement troublée, personne ne trouve à redire…

Depuis le Moyen Âge, La Possonnière fait partie de la paroisse de Savennières.

En 1789, son territoire devient approximativement territoire de la commune nouvelle, donc La Possonnière reste, comme auparavant, section

de Savennières et personne, dans cette époque troublée, ne trouve à redire…

Les droits des seigneuries sont abolis, remplacés par les «Droits de l’Homme et du Citoyen », sous la protection de la «Souveraineté de la Nation». On comprend qu’il ait fallu, pour les personnes et les administrations, un temps d’adaptation.

Du IXè à la fin du XVIIIè siècle

La paroisse est bicéphale

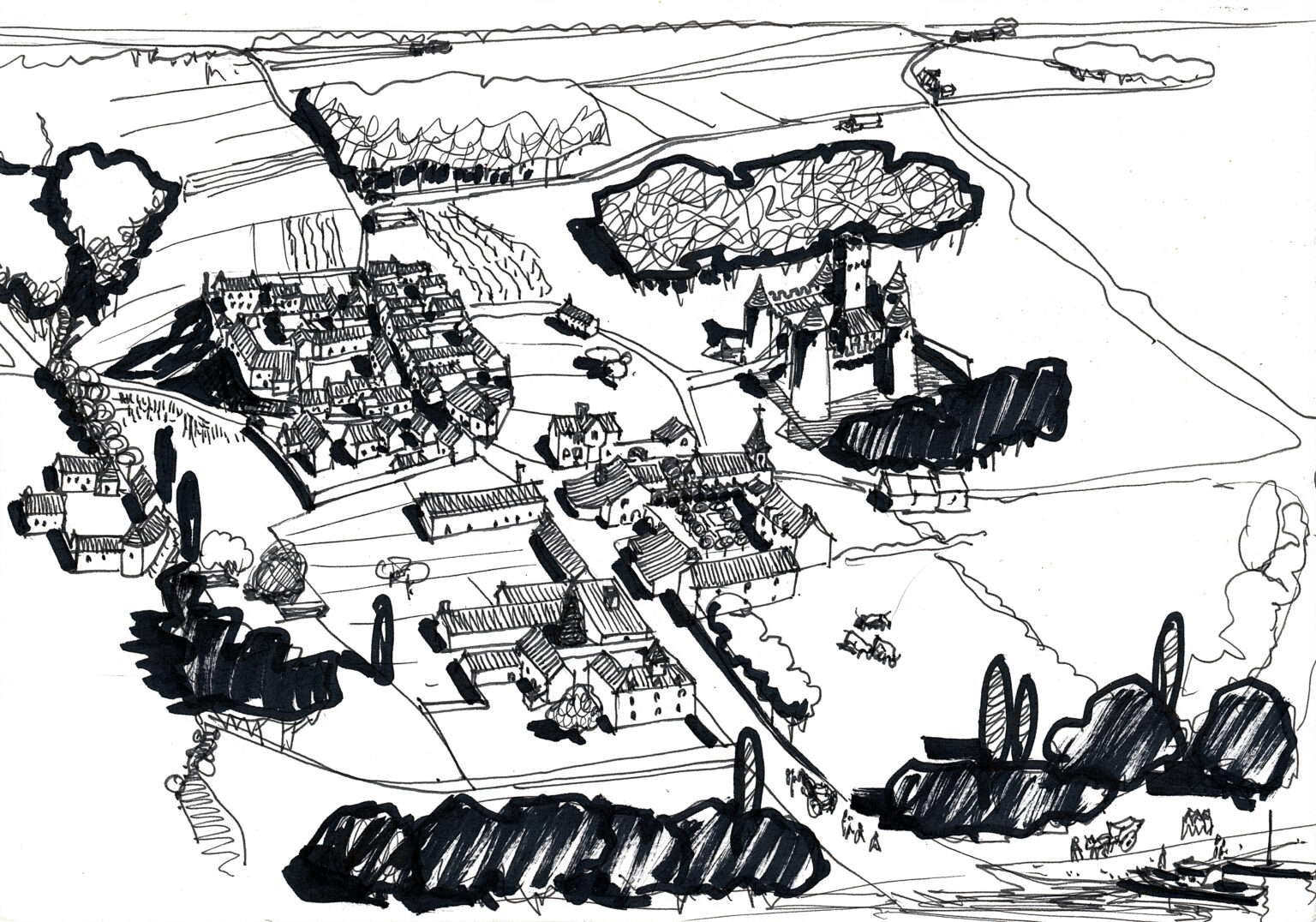

Durant tout le IXe siècle, c’est pour se protéger des envahisseurs normands que les populations se regroupent et aménagent des châteaux forts avec douves et murailles pour s’y réfugier en cas de danger. C’est ainsi que la paroisse de Savennières devient bicéphale avec un bourg autour de l’église paroissiale Saint-Pierre, un prieuré Saint-Romain et le château de la Guerche et, à La Possonnière, un bourg jumeau avec le prieuré Saint-Jacques dépendant de la même abbaye Saint- Serge d’Angers et un château fort. Le premier seigneur connu de notre lieu, Raoul de La Possonnière, est prévôt et premier juge d’Angers, en 1105.

Plusieurs seigneuries religieuses et laïques y sont implantées.

* L’abbaye Saint-Serge pour les prieurés de Savennières et de La Possonnière.

* Le Ronceray qui est implanté sur les Forges et possède l’ancienne exploitation de forge des Fosses.

* Saint-Aubin semble également posséder des droits de seigneurie aux « Forges » mais de faible importance, en revanche, leurs biens sont plus importants sur Épiré.

* Quant à Saint-Nicolas, fort de l’appui du comte d’Anjou, il est essentiellement intéressé par l’exploitation seigneuriale de la Loire, eaux, moulins, viviers, écluses et sans doute péages associés. Il acquiert, vers 1060, les droits sur l’île de Béhuard.

* La seule seigneurie laïque importante semble être celle des seigneurs de La Possonnière aux alentours de son enceinte et de sa motte. L’Alleud est une terre allodiale c’est-à-dire sans seigneur, mais cela ne veut pas dire sans propriétaire. Nous n’avons pas de texte à ce sujet ; c’est peut-être une preuve de sa relative indépendance. Il est difficile d’aller plus loin dans les précisions géographiques tant les notices sont imprécises.

Au XIIè siècle, une "ville constituée"

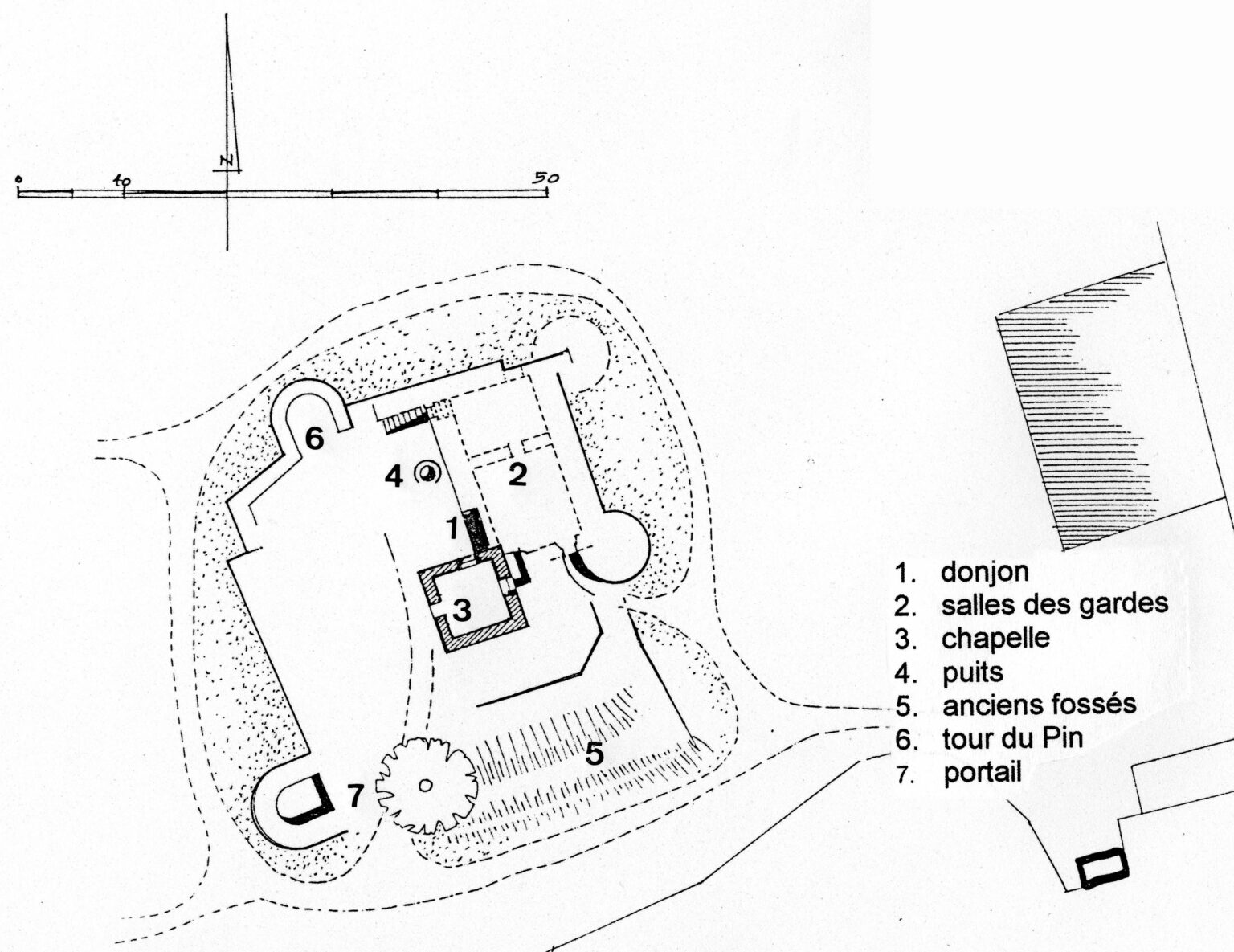

Célestin Port, archiviste départemental, note que, au XIIe siècle, La Possonnière est déjà un « municipium » c’est-à-dire une « ville constituée » à l’endroit du vieux bourg, avec l’enceinte du château fort, aujourd’hui appelé château de La Possonnière ou de Romain, protégée par des douves et un pont-levis ; avec également l’enceinte du prieuré ; les deux enceintes, fortifiées de murailles. En cas de péril, les habitants du bourg courent se réfugier dans le château avec leurs animaux. Deux frères, Geoffroy et Oger, en sont successivement « dominus » (seigneur).

Michel Pécha pense que leur nom témoigne d’une aisance certaine, ce qui suppose un fief (domaine noble qu’un vassal tenait d’un seigneur). Il ajoute que le premier château fort fut sans doute construit sur une motte féodale ; son existence est signalée par un texte du cartulaire de Saint-Serge. L’abbaye Saint-Serge d’Angers, propriétaire de notre prieuré fait construire une taverne. Ce qui prouve qu’alors le site est déjà connu et reconnu comme lieu de passage et d’hospitalité. Un texte de jugement de 1328, fait entre le seigneur Hardouin de La Possonnière et le prieur du prieuré Saint- Jacques, confirme l’autorisation, pour les moines, de continuer à ouvrir taverne. Située au centre du vieux bourg, en face du prieuré et de la chapelle Saint- Jacques, face au port.

Jean Savant raconte : « le prieur dirigeait la taverne et ses gens servaient à boire, à manger, préparaient les lits…». Les pèlerins, voyageurs, errants, qui circulaient sur la voie d’Angers à Chalonnes passant au bas du village, pouvaient y trouver refuge. Il est ordinaire, au Moyen Âge, pour le voyageur, d’établir son itinéraire sous l’aspect d’une liste des monastères où il faisait étape. Les religieux de passage ne payent pas mais s’engagent à dire trois messes à l’intention des personnes qui les avaient servis. Tous les passagers couchent dans la grande chambre et même dans l’unique grand lit. Plus tard, le comte de Serrant y offre tous les ans, un repas aux religieux. La taverne du Prieuré existe encore, place du Pilori, malheureusement fortement transformée. C’est pourtant l’une des plus vieilles auberges d’Anjou.

Plusieurs des propriétaires de la terre, fief et seignerie de la Possonnière appartiennent à la noblesse.

* Renaud de Semur, chevalier. 1239. * Jean de Coulaines, époux d’Isabeau du Bellay. Fin XIVe. * Guillaume de Courserieult. 1413. * Jeanne de Coulaines, qui fit reconstruire le château en 1435. * René Chandrier, sieur de Niort près de Taillebourg à qui le château revient par alliance. 1457. * Georges de La Trémoille, seigneur de Serrant. 1457. * Jean de La Trémoille. 1495/1503.

* Louis de La Trémoille. 1514/1546.

* Philippe de Levis, mari de Louise de La Trémoille. 1551.

* Jean de Lévis, maréchal de la Foi. 1599/1603

* Henri de Bourbon-Condé, par acquêt de la comtesse de la Trémoille, princesse d’Orange. 1612.

* Louis d’Allongny ou Aloigny. Grand chambellan du prince de Condé ; Surintendant des bâtiments, arts et manufactures de France… baron de Rochefort et de La Possonnière. 1620.

* Jacques Lecoigneux, président du parlement de Paris, mari de Marie d’Allongny. 1661.

* Madame de Laval, veuve d’Henri-Louis d’Allongny, capitaine des gardes, maréchal de France, dit le marquis de Craon. 1693.

* Charles Roye de la Rochefoucault, mari de Marie-Antoinette d’Allongny. 1695.

* François Rousselet de la Gravolle. 1699.

* Marguerite Rousselet de la Gravolle femme de René Cesbron de la Vilette. Vente en 1737 à René Romain.

* René Romain du Perray né en 1691, écuyer, avocat au Parlement, échevin perpétuel d’Angers.

* René-Marie de Romain (1727/1812), lieutenant au régiment d’Anjou qui a combattu sous Louis XV en Italie.

Jean Bouchard, prieur du prieuré Saint-Jacques de La Possonnière est pris en flagrant délit d’utiliser des « fausses mesures de vinage ». Les experts déclarent que sa chopine (un jallais) est « fausse et abusive ». Elle ne porte aucune marque royale qui peut faire croire que ce soit la mesure dudit lieu de La Possonnière. Le texte d’archives de référence ajoute que le jallais saisi est vraiment faux, contenant 12 pintes au lieu de 10, ordinairement en usage dans la province d’Anjou.

Les endroits, où l’on regroupe et mesure les quantités de liquides et avant tout les vins, s’appelaient « des possonnières » et notre Possonnière est reconnue pour avoir sa propre mesure. Le nom de notre village pourrait venir de « posson », mais aucun texte pour l’instant ne le certifie.

Les évènements pré-révolutionnaires

En 1214, le château fort de La Possonnière joue un rôle important à côté de celui de la Roche-aux- Moines de Savennières où se déroule une rencontre décisive pour l’histoire de la France, mettant face à face l’armée du prince Louis, fils de Philippe Auguste et celle des Anglais de Jean sans Terre. Le siège dure 8 semaines pendant lesquelles des escarmouches se succèdent. Jean sans Terre se sentant menacé préfère fuir en traversant la Loire avec ses barons. Cela a lieu quelques jours seulement avant la victoire de Bouvines, dans le nord de la France, gagnée par Philippe Auguste.

Aux XIV et XVIè siècle, pendant la guerre de Cent Ans, le château fort est détruit. Jeanne de Coulaines qui le conserve durant cette guerre, obtient du roi René, en 1435, l’autorisation de le reconstruire avec « murs, tours et fossés ». Georges de la Trémouille, seigneur de Serrant, l’achète en 1457. Il le conserve durant toutes les guerres de religion jusqu’à sa destruction définitive en 1592.

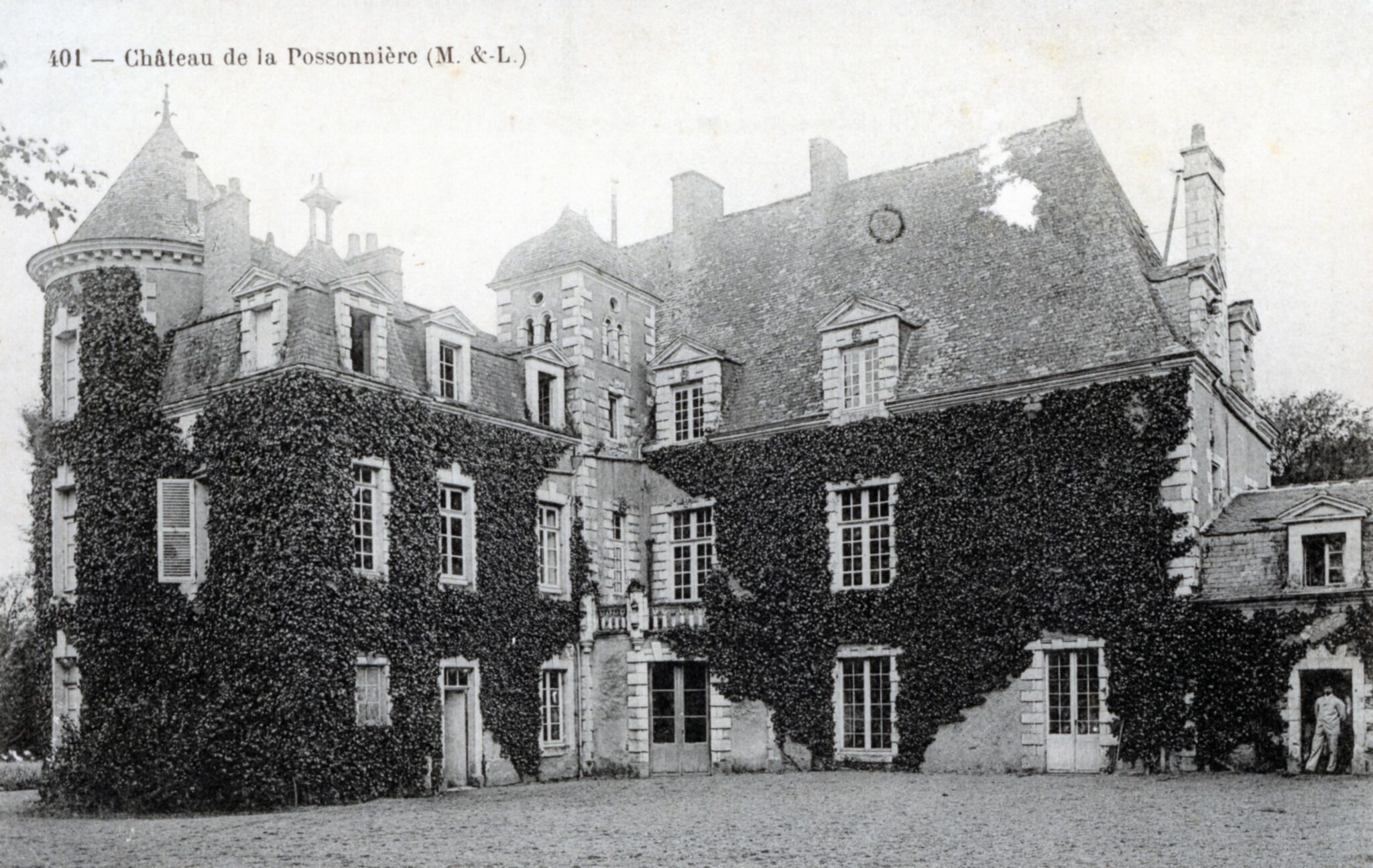

Au XVIème siècle, pendant les guerres de Religion, le château de La Possonnière joue, là encore, un rôle important pour la défense d’Angers contre les incursions des envahisseurs par la voie fluviale. Une garnison royale l’occupe en 1591. Le 14 octobre, elle tient tête aux Ligueurs (de la « Ligue catholique »), mais doit se rendre le 25 décembre devant les 4 pièces de canon amenées par le duc de Mercoeur. « Toute la population, femmes, enfants, avec les meubles et les bestiaux, se sont réfugiés à Angers. 6.000 ligueurs dont 4 000 espagnols se présentent de nouveau le 28 décembre et démolissent la place forte ». Extraits tirés du journal de Louvet, « journaliste chroniqueur » de l’époque. En 1592, le château est ruiné, en même temps que La Roche-aux-Moines à Savennières et Saint-Offange à Rochefort. On le rebâtit au XVIIe. Du château fort, aujourd’hui, il ne reste plus que le donjon, encore haut d’une vingtaine de mètres, qui disparaît dans les frondaisons du parc.

Fin XVIIIè siècle, la Révolution passe sans laisser de traces d’atrocités comparables à celles subies par bon nombre de paroisses voisines. Les biens des nobles et des émigrés sont séquestrés et ceux du clergé vendus comme biens nationaux : tels le seront les lieux-dits du Papegault et de la Richeraie, propriétés de l’abbaye de Saint-Georges-sur- Loire, également la chapelle Saint-Jacques du prieuré de l’abbaye Saint-Serge…

La Révolution, en 1789, établit les principes « de Liberté, d’Égalité et de Sûreté » (Fraternité n’apparaîtra qu’en 1848). Une nouvelle société se met en place où fiefs et seigneuries disparaissent de la vie quotidienne.

Bulletin 66 – Seconde partie Résumé :

Nous assisterons à une dégradation progressive et parfois violente des relations entre les deux communautés. Forts de l’appui de leurs élus et des propriétaires les plus imposés, les habitants des sections de La Possonnière, de l’Alleud, de La Roussellière, plus ceux des écarts environnants seront, progressivement, de plus en plus déterminés à se séparer de Savennières…

1788 : Savennières dispose de sa première municipalité.

Outre le comte de Serrant, seigneur du lieu et le curé Bonnet (membres de droit), celle-ci était constituée de plusieurs membres appartenant à la « Fabrique* », également de notables, de laboureurs et métayers (paysans aisés), de marchands, vignerons et tonneliers, meuniers, artisans-commerçants.

Le procès-verbal de l’assemblée électorale est signé de 18 noms parmi lesquels ceux d’habitants de La Possonnière : Joseph Vieilville* et son gendre Jacques Esnault (tenanciers de l’auberge du Prieuré) ; André et Joseph Palisse (entrepreneurs) ; Jacques Ledoyen (ancien procureur de fabrique), Louis Perrault, Pierre Ménard ((vigneron) Germain Miot, Pierre Ciret (voiturier par eau), Jacques Rabineau, Louis Mahot, Pierre Tardif (entrepreneur), Jean Chauviré…

Notes :

* Fabrique : conseil chargé de gérer les affaires temporelles (fonds et revenus) de l’église.

* La famille Vieilville était très connue pour ses idées révolutionnaires. Joseph devint procureur de la commune.

1789 :

La population est chiffré à 482 feux (familles) ; en 1793, elle compte 2460 hab. (C. Port. Dict. de M. et L.). Une enquête communale interne (Arch. dép. de M. et L. C 193) fait un portrait global de la paroisse de Savennières à cette époque. En est seigneur le comte Walsh de Serrant. Les privilégiés sont au nombre de 15, tant ecclésiastiques, nobles et autres, qui en raison de leurs charges, leur confèrent des privilèges qu’ils ne font point valoir, seulement leurs vignes, et quelques prés. Il y a une brigade d’employés de 8 hommes (garde nationale) au village de La Possonnière qui ont pour paie 2830 livres. La paroisse, bien que riche, fourmille de pauvres (135 familles), d’après ce qu’en dit le curé Bonnet – pauvres auxquels il fait les aumônes ! Il y a sur le territoire beaucoup de vignes, ce qui ne fait travailler que seulement en saison ; beaucoup de journaliers ne touchent que dix ou douze sols par jour. (Arch. dép. de M. et L. C 193). Une note donne quelques informations concernant les ressources agricoles de la paroisse de Savennières : « Bons fonds, 1/3 à froment et à seigle, quelques avoines et lins. ni orge, ni chanvre, ni blé noir. 1/3 en vignes d’un excellent cru, 1/3 en bois. Il y a des prairies ».

Création des communes (loi du 4 décembre 1789).

L’Assemblée nationale constituante crée de nouvelles divisons administratives. Elle divise la France en 83 départements ; le département en districts ; le district en cantons ; le canton en communes. La formation des municipalités s’est faite, dit-on, en bon ordre, conformément aux ordonnances (toutefois, une brigade de la garde nationale est accordée par le préfet quand c’est nécessaire ; Savennières en possède une de 8 hommes à la Possonnière comme dit précédemment).

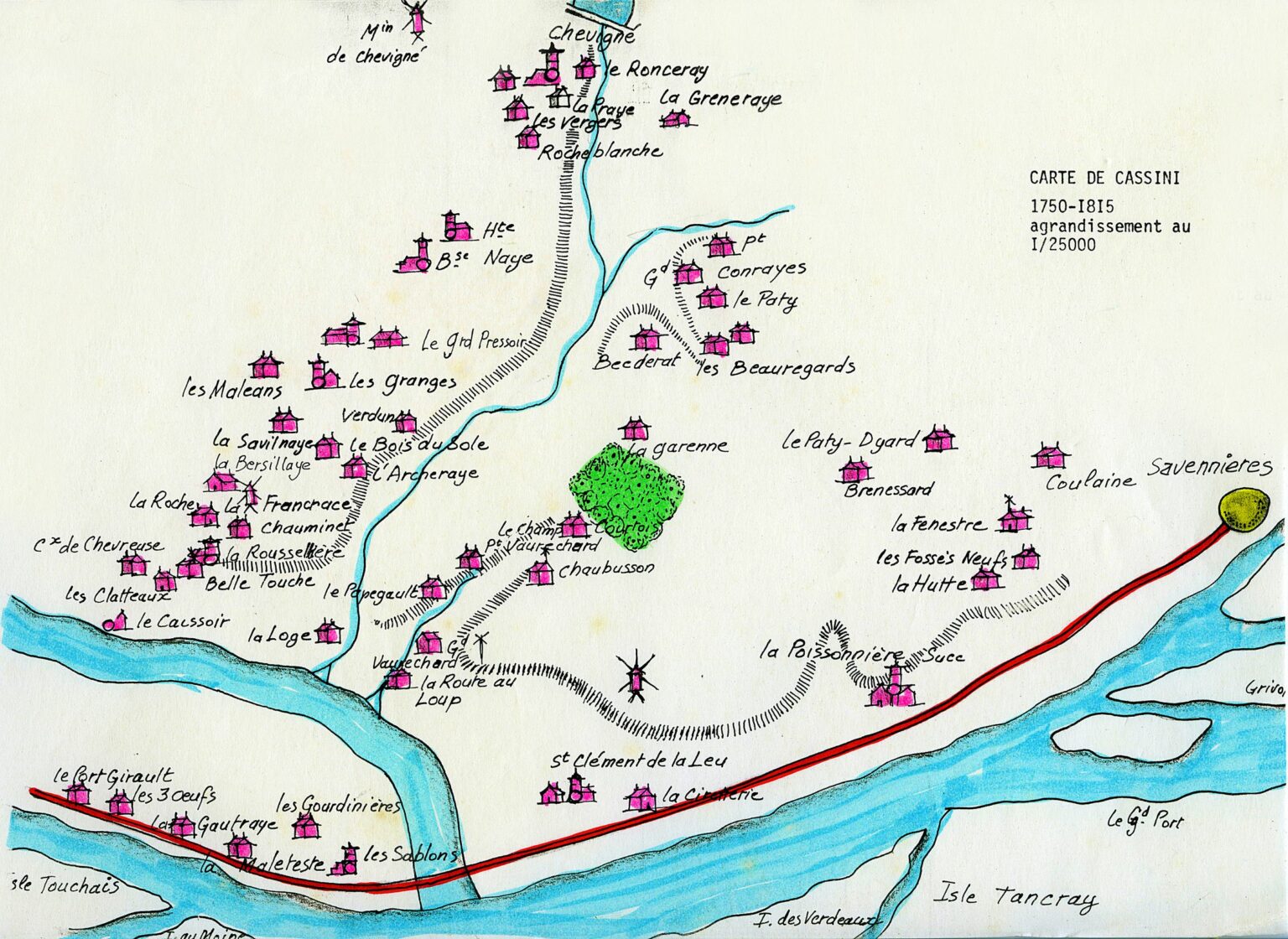

Le territoire de la nouvelle commune de Savennières, est divisé en 4 sections : Epiré et Roche-aux-Moines / Savennières / La Possonnière / L’Alleud, La Rousselliére et Le Port-Girault. Ces cantons s’étirent le long de la Loire, d’Epiré au Port-Girault (limite avec Saint-Georges-sur-Loire) soit à peu près sur 8 Km.

De 1800 è 1851, La Possonnière s'émancipe

Que deviennent les seigneurs de La Possonnière ?

Les de Romain étaient fortement enracinés à La Possonnière ; et cela depuis près de 200 ans. (Girard Romain, décédé en 1601, avait hérité de la « terre du Perray » (Le Rabanier, aujourd’hui) à la mort d’une parente, Loyse de Gennes, en 1600.

René-Marie de Romain (1727-1812) fut arrêté le 17 mars 1793 puis libéré par les Vendéens, le 17 juin et à nouveau arrêté dans son château le 8 octobre de la même année. On l’emprisonna à Angers avec son jardinier Abélard, puis on les envoya à pied tous deux à Doué-la-Fontaine. Abélard y fut libéré et put revenir au château.

Son fils, Félix de Romain, rapporte les malheurs de son père de la façon suivante : « Le voyage de Doué vers Blois et Chartres se continua dans les mêmes conditions, Aussi, combien peu de ces prisonniers résistèrent à toutes ces épreuves. De près de mille qu’ils étaient partis d’Angers, à peine cent rentrèrent dans leur famille, Grâce à la bonne providence, mon père nous fut conservé, De Doué, il fut transféré dans plusieurs autres prisons. Il fut emmené jusqu’à Chartres,

Les conditions de vie religieuse et sociale ne sont pas faciles pour les habitants.

Le bourg et surtout les villages de l’Alleud et de La Roussellière, ainsi que les écarts, sont fort éloignés de l’église de Savennières, du cimetière et autres services… De plus, les chemins sont, en particulier l’hiver, impraticables. L’église de Savennières est maintenant devenue trop petite. Dès les premières années du XIXe siècle, les habitants exigent l’érection d’une paroisse avec une église, un cimetière… Ensuite, ils veulent une école communale… Les projets réclamés, autorisés ou non, sont réalisés, ce qui produit des relations conflictuelles entre les deux bourgs jumeaux, laissant des traces indélébiles.

1801-1804. La construction d’une l’église et du presbytère.

En remplacement de la chapelle Saint-Jacques, au prieuré, vendue comme bien national pendant la Révolution, René-Marie de Romain fait ériger, dans son parc et à ses frais, une église. En même temps, il fait également construire une cure avec ses diverses dépendances, qui fut établie, de même que le jardin, dans une portion du parc du château…

1808. Érection de la paroisse.

La fondation de la paroisse, qui remonte au 12 février 1809, n’est obtenue qu’après de longues et violentes querelles entre les habitants de La Possonnière et ceux de Savennières dont ils dépendaient antérieurement. Le décret d’autorisation est signé le 28 août 1808 malgré l’avis contraire du préfet mais sur celui conforme de l’évêque, parce qu’une église a été construite.

Celle-ci est dédiée à saint Jacques le Majeur. Le territoire de la paroisse de La Possonnière fut divisée en 5 sections : La Possonnière – L’Alleud – La Roussellière et lieux circonvoisins – la campagne dont Loisonnaie est à peu près le centre – Les Sablons et le Port-Girault.Des commissaires (membres de commissions) ont été nommés dans chacune des sections pour former une assemblée paroissiale chargée de traiter les besoins de la population.

Il s’agissait d’organiser une paroisse sur les ruines de la Révolution dans une commune qui voyait d’un mauvais oeil cette création chrétienne. Outre la famille Vieilville aux idées révolutionnaires (déjà citée précédemment), Lebiez, notaire impérial de Savennières, habitant La Grange à La Possonnière, propriétaire dans la section de La Roussellière et membre de la nouvelle assemblée fait observer que celle-ci n’est pas légale, qu’on savait comment on en était arrivé au décret, qu’en effet, M. le Préfet, Mgr l’Evêque et le maire de Savennières étaient de connivence avec Félix de Romain, président de cette assemblée. (Source : Jacques Joncheray)

1809 et 1815. Aménagement d’un cimetière.

Autrefois, La Possonnière n’avait pas de cimetière. Les morts sont donc enterrés dans celui de Savennières. Les membres du conseil de fabrique ont remis une pétition au préfet pour obtenir la permission de faire inhumer dans un cimetière qu’ils ont choisi et qu’ils ont fait clore. « Sans mon autorisation disait le maire ; le cimetière actuel de la commune de Savennières est plus que suffisant… ». Le conseil municipal de Savennières a donc demandé aux membres du conseil de fabrique de s’occuper de ce qui les regardait c’est-à-dire des affaires de la paroisse de La Possonnière. Il estimait que ceux-ci violaient les lois et l’esprit du code Napoléon. 6 ans plus tard, en 1815, le nouveau préfet Tocqueville donnera son accord.

1842/1846. Création de la 1ère école communale

(sur l’emplacement de la mairie actuelle)

(Délibérations du conseil municipal de Savennières en présence des élus et des propriétaires les plus imposés de La Possonnière)

1841/1842 : arrivée de Julien Raimbaud né en 1792, « instituteur autorisé à enseigner » à La Possonnière. (1er instituteur communal) « Vu le désir exprimé par des habitants de la section de la Possonnière et de Laleu de l’établissement d’un instituteur primaire pour la localité, vu la présentation par M. l’inspecteur des écoles primaires et l’arrivée de M. Raimbaud logé depuis quelques semaines à la Possonnière, le Conseil sur la proposition de M. le Maire (de Savennières), demande une indemnité de logement et un traitement pour cet instituteur. (200 F. plus le logement). »

1843 : terrain et maison d’école. Une commission est nommée, chargée d’aviser d’établir une maison d’école à la Possonnière aux meilleures conditions.

1844 : le terrain trouvé est celui où est située la mairie actuelle. Il contient six ares soixante centiares et appartient à un certain M. Bonnemère.

1848. les rapports de force continuent entre les deux communautés, Savennières et La Possonnière.

La Possonnière était devenue paroisse en 1804. Or, en 1848, de nouvelles crispations apparaissent à nouveau, la concernant, plus de 40 ans après avoir fermé le dossier. Délibération du conseil municipal de Savennières du 22 mai 1848 : La fabrique (Conseil paroissial) demande que soit faite une nouvelle délimitation des deux paroisses. Le Conseil municipal appuie cette demande. Les représentants de La Possonnière refusent de signer le compte-rendu de séance. Le curé Joncheray, dans ses chroniques fait mention de la situation : « En 1848, éclatait à Paris, une grande révolution contre le roi Louis Philippe. Il fut obligé de quitter la France. En ce même temps, chez nous, éclatait une vraie révolution, mais sans verser de sang ». Voici les faits. En mai 1848, le conseil de fabrique de Savennières envoie à Mgr l’Evêque d’Angers une pétition demandant à sa Grandeur de vouloir bien enlever à la paroisse de La Possonnière les fermes limitrophes suivantes : Les Fossés Neufs, Le Pâtis-Diard, Beauregard, Les Coraies (aujourd’hui, Corroyes), Le Mortier. Pour faire accepter cette demande, ils ont eu soin de faire circuler dans les maisons une feuille sur laquelle on a fait signer non seulement les chefs de famille mais aussi les enfants eux-mêmes. Savennières compte alors seulement 1 100 habitants et La Possonnière : 1 450 habitants. Cependant nous ne sommes pas encore commune, seulement paroisse depuis quarante ans. « Tel fut le combat entre Savennières et nous Possonnière sous les regards de l’Evêque. La victoire nous est décernée. Mais, hélas, combien fut longue et vive l’antipathie que cette lutte créa entre nos deux localités. Il est possible que ce résultat ait rendu plus facile et plus rapide, la création de La Possonnière en commune, en l’année 1851. » (Extrait de Jacques Joncheray)

Création de la commune, en 1851, dans un climat conflictuel avec Savennières

Le décret.

Le 21 mars 1851, est votée par l’Assemblée nationale, la loi créant la commune de La Possonnière, signée du président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte et de Royer, Garde des Sceaux, distrayant de Savennières les sections de La Possonnière et de Lalleu. (Documents en annexes, en fin d’article) L’archiviste d’Angers lui-même nous rapporte les détails suivants : « Cette séparation d’avec Savennières a été obtenue seulement après de vives discussions, qui ont duré pendant plusieurs années et qui, forcément, ont engendré une grande antipathie entre ces deux centres communaux, La Possonnière et Savennières. »

La nomination d’un 1er conseil municipal.

M. Félix de Romain est proclamé maire à l’unanimité. – Voici quels sont les membres de notre premier conseil municipal : MM François Gourdon ; Perrigault, meunier ; Boisleau, buraliste ; Ménard René, serrurier ; Royer Raphaël, boulanger ; Poitevin René ; Gauthier, meunier ; Félix Goubault, médecin ; comte Ernest de Sapinaud ; Pierre Richard, propriétaire ; François Le Doyen, tonnelier.

M. Félix de Romain fut maire peu de temps. Dès l’année suivante de son élection, en 1852, le prince Louis-Napoléon se fait proclamer empereur (Napoléon III). Il exige que tous les maires prêtent serment de fidélité à sa personne et à son gouvernement. Royaliste de coeur, M. Félix de Romain donne sa démission. M. Pierre Richard le remplacera.

Mairie-Ecole. Petite maison bourgeoise acquise dès 1846 pour y aménager une école communale de garçons ; agrandie en 1857. En 1874, la façade est décorée par l’architecte Bibard d’Angers – Cl. P. Jouy.

La Mairie-école.

Le maire et ses conseillers sont naturellement logés à l’école. C’est une maison récente (à l’époque) qui fut achetée, en 1846, par l’ancienne municipalité. Elle est en pierre du pays avec chaines d’angle en tuffeau, à rez-de-chaussée de plein pied et à étage, les combles non aménagés. Le jardin mesure environ 7 ares.

Une partie de la maison, transformée pour en faire la « maison commune » (mairie) sera agrandie en 1857, et en 1874.

L’évènement méritait bien une grande fête !

La fête a lieu le premier dimanche de septembre 1851. Les conseillers municipaux se réunissent à la mairie. Une belle clef d’argent est placée sur un coussin en velours rouge. C’est René Tourmeau, filleul de M. Louis de Romain (fils du maire) qui porte le coussin. De la mairie, les conseillers traversent le bourg pour se rendre au château, suivis d’une grande foule.

A la porte de son salon, le maire reçoit la clef d’argent.

Après le discours d’accueil et de remerciements, la foule se rend dans la grande prairie, en bordure de Loire, au lieu où se dresse le chêne de la Pierre-Rossignol. Toussaint Gaudin est présent et se souvient : « Le premier dimanche de septembre 1851, quand le cortège se rendit du château à la grande prairie, on voyait un drôle de char fermer la marche. Le bourriquet du château traînait sa petite charrette. Et elle n’était pas vide, car elle portait une barrique toute pleine du bon vin du Perré. (Le Rabanier)»

Arrivé dans la prairie, le bourriquet fut solidement attaché à l’un des grands léards (peupliers) qui couvrent le boulevard*. Et combien de visiteurs accourent vers lui, plutôt vers la barrique qu’il portait ! A la fin de la fête, ce brave animal remonta facilement la côte de notre bourg. La marche de tous nos concitoyens était-elle aussi droite, aussi assurée ? N’oublions pas quel beau jour venait de briller pour notre Possonnière.

Sur le terrain, des courses et des jeux de toutes sortes pour petits et grands se déroulèrent pour le plus grand plaisir de tous.

Ce jour-là, tous les habitants de la commune de la Possonnière n’avaient qu’un coeur et qu’une âme. (Extrait des écrits de Jacques Joncheray)

*Construction en maçonnerie destinée à protéger un port. Aujourd’hui, c’est l’espace de la guinguette ; de là, le nom de la « rue du Boulevard du Port ».

L’après évènement. Les attentes de la population.

– Les plaintes pour chemins en mauvais état sont multiples et les transports de matériaux pour la construction du chemin de fer ont fortement dégradé les principaux chemins communaux. à quoi sert une gare si on ne peut pas y accéder ?

– La levée de l’Alleud à Montjean inquiète vivement les riverains qui ont en mémoire les désastreuses inondations de 1844 et 1846.

– Les indigents sont nombreux.

– L’hygiène des rues est déplorable et les épidémies fréquentes, etc.

De 1845 à 1850, les effets de la construction du chemin de fer sur la vie des habitants de la commune.

En plus de l’excitation générée par la création de la commune, il faut noter également qu’à La Possonnière, l’atmosphère est particulièrement marquée par l’arrivée du chemin de fer qui n’a pas seulement transformé nos paysages mais aussi révolutionner les modes de vie. Jusqu’alors les déplacements se faisaient à pied ; pour les plus aisés à cheval qui ne pouvait transporter, dans une charrette, qu’une demi-douzaine de personnes ou encore quelques centaines de kg.

Cela ne s’est pas fait sans douleur : occupations de terrains, démolitions de maisons, creusements de saignées, transports de matériaux, difficultés de circulation dans le bourg, accès à la Loire condamnés…

On voit se construire notre 1ère gare aux Petites- Croix à l’endroit où se trouve déjà, depuis longtemps en place, un petit port pour la traversée du fleuve. Puis, c’est vers 1865 que s’édifie une grande gare en bas du bourg, avec des possibilités d’accès : vont naître ainsi le « chemin de la Gare » et en prolongement, vers Saint- Georges-sur-Loire, celui qui deviendra « la rue des Vaureîtres ». De nouvelles maisons vont alors sortir de terre. On assiste à un début d’urbanisation.

Dans les années qui ont suivi, apparaissent dans le paysage des résidences de loisirs, le long et sur les coteaux des rives de la Loire. Ce sont des résidences secondaires ornées de jardins à l’anglaise et des châteaux résidentiels. Le rail allait rendre grand service à la population et c’était, là encore, une véritable révolution.